El personaje creado en 1912 por el filonazi Waldemar Bonsels cumple un siglo. Volverá a la tele en 2013 con una versión en 3D

ANTONIO FRAGUAS. El País

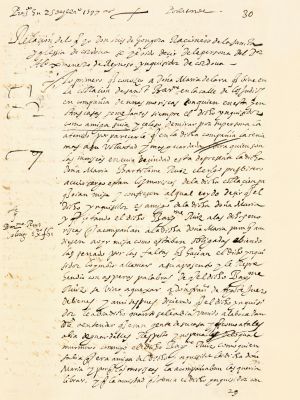

Ya es casualidad que el año del Fin del Mundo Maya la abeja Maya tenga que cumplir un siglo. La centenaria himenóptera, que no pertenece a ninguna civilización precolombina, llegará a esa provecta edad el mes que viene. Sus primeras aventuras vieron la luz en forma de novela –Die abenteuer der biene Maja, (Las aventuras de la abeja Maya)– en septiembre de 1912. El autor fue Waldemar Bonsels (1880–1952), pero la abeja que él concibió tenía poco de la perroflauta que triunfó en la serie de animación de los años setenta y que el año que viene protagonizará 78 nuevos capítulos en 3D, un proyecto de la productora Studio100 que se ha retrasado un año y en el que se han invertido 10 millones de euros.

La Maya original no vivía en país tan multicolor. Según relataba hace meses el Frankfurter Rundschau, el cuento sedujo a los soldados alemanes en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Bajo la artillería pesada de la guerra de posiciones, los militares recurrían a la abeja por su mezcla de gusto por la aventura, misticismo hacia la naturaleza y su “patético” sentido del heroísmo. Pero en las páginas del cuento hay quien ha visto claves aún más sombrías: la colmena como ideal de sociedad totalitaria, un desprecio racista por las avispas...

“La pregunta que nos guía es si este autor debe ser redescubierto o si su trabajo ha quedado olvidado con razón”,declaró a Die Welt el investigador Sven Hanuschek, de la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich. Hanuschek ha indagado en documentos que apuntan al antisemitismo de Bonsels (que murió en 1952) y a una tendencia filonazi.

En los años 20 se publicó la primera versión del cuento con dibujos y en 1925 el propio Bonsels rodó un documental con animales reales. Walt Disney se interesó por el personaje, pero recibió el no por respuesta.

Los inquietantes orígenes de Maya quedaron sin embargo borrados por la versión televisiva del cuento. Una dicharachera coprodución elaborada por antiguas potencias del Eje (Japón, Alemania y Austria) que se estrenó en Europa en 1976 (en España en 1978). Los valores de la serie son quizá los opuestos a los del libro de Bonsels: pacifismo, libertad, tolerancia…

En TV se introdujeron personajes muy famosos que no existían en el relato original y que fueron agregándose en ediciones posteriores de la novela, en las que el tono militarista fue rebajado. ¿Quién no recuerda el diálogo entre el zángano Willy y Maya cuándo esta le anima a que se dé un baño?: “Es que el agua está muy mojada”, se excusa el haragán. Tampoco estaba en el texto original Flip, el grillo violinista con chistera (el mismo sobrero que llevaba Pepito Grillo, por cierto). La siniestra araña Tecla, en cambio, acompaña a Maya desde el principio.

El aspecto de la abeja ha cambiado bastante con el tiempo, en los setenta fue diseñada por un artista japonés, mientras que Willy fue obra de Marty Murphy, animador de la Disney. La melodía de la serie es obra del compositor checo Karel Svoboda. Pese a sus 100 años, Maya luce más estilizada que nunca y ha conseguido mantener su estatus de icono infantil europeo con más solvencia que sus rivales Marco y Heidi. Existe una aplicación para iPad y iPhone protagonizada por la abeja y pronto podremos verla volar en tres dimensiones, sobre esas flores que tanto ama. Quizá algún soldado se eche la mano al bolsillo entre combate y combate para ver en el teléfono móvil las nuevas aventuras de la abeja.