La Real Academia Española suprime acepciones contestadas por su machismo en 2014

Algunas definiciones son inexactas pese a haber sido incorporadas en el siglo XX

FERNANDO VICENTE

Borges se burló del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) con su característica inclemencia: “Cada nueva edición hace añorar a la anterior”. No parece que vaya a ocurrir con la versión vigésimo tercera, que saldrá a finales de 2014. Al menos desde el punto de vista del sexismo. Algunas de las acepciones más denostadas por su sesgo machista desaparecerán. Ya no será más huérfano quien pierda al padre que a la madre. Lo femenino no equivaldrá a débil y endeble, ni lo masculino a varonil y enérgico. Tampoco babosear tendrá entre sus variadas definiciones la de “obsequiar a una mujer con exceso” (aunque esta se enmendó durante una de las cinco actualizaciones realizadas desde 2001, cuando se publicó la 22ª edición del DRAE).

En las casi 93.000 entradas que recogerá la nueva obra (5.000 más que la actual) se incorporarán enmiendas en los nombres de profesiones o actividades que desempeñan mujeres. Entre otras, tendrán lema doble: alfarero, -ra, camillera, -ra, cerrajera, -ra, enterrador, -ra, herrero, -ra, picapedrero, -ra, costalero, -ra o soldador, -ra. Otras pasan a ser un nombre común en género, esto es, un término con masculino y femenino según el contexto, que sirve para unas y otros sin necesidad de alterar la terminación (el/la concertino, el/la submarinista o el/la guardabosque).

Gozos y sombras del DRAE

Algunas de las siguientes acepciones delDiccionario de la Real Academia Española serán modificadas en la edición, que se publicará a finales de 2014.

Huérfano. Dicho de una persona de menor edad: a quien se le han muerto el padre y la madre o uno de los dos, especialmente el padre.

Gozar. Conocer carnalmente a una mujer.

Cocinilla. Hombre que se entromete en cosas, especialmente domésticas, que no son de su incumbencia.

Periquear. Dicho de una mujer: disfrutar de excesiva libertad.

Cancillera. Cuneta o canal de desagüe en las lindes de las tierras labrantías.

Edén. Paraíso terrenal, morada del primer hombre antes de su desobediencia.

Hombre. Ser animado racional, varón o mujer. / Individuo que tiene las cualidades consideradas varoniles por excelencia, como el valor y la firmeza.

Mujer. Persona del sexo femenino. / Que tiene las cualidades consideradas

femeninas por excelencia.

Femenino. Débil, endeble.

Masculino. Varonil, enérgico.

Padre. Varón o macho que ha engendrado. / Cabeza de una descendencia, familia o pueblo. / Padre de familia: jefe de una familia aunque no tenga hijos.

Madre. Hembra que ha parido. / Madre de familia: mujer casada o viuda, cabeza de su casa.

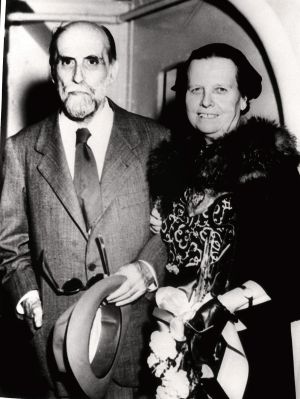

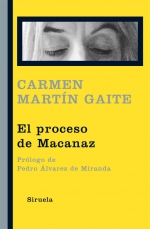

“La edición de 2014 tendrá miles de novedades, algunas tan minúsculas que los lectores no las van a captar”, precisa su director, el académico y catedrático de Lengua española, Pedro Álvarez de Miranda. “Se trata de que el Diccionario sea mejor, no menos machista, sino de que lo que diga sea verdad. Parece que solo actuamos a instancias de parte y no es así… no se cambia por protestas sino porque no es verdad. Lo que no se puede pretender es cambiar la realidad a través del Diccionario. Si la sociedad es machista, el Diccionario la reflejará. Cuando cambia la sociedad, cambia el Diccionario”, añade.

Eulàlia Lledó, una catedrática de Lengua y Literatura de secundariaque lleva años investigando los sesgos sexistas en el lenguaje, solo comparte con el académico un aspecto: el retrato de la realidad. En su opinión, la casa es refractaria a incorporar usos igualitarios que están en la calle. “El DRAE está a años luz de la sociedad. Arrastra una inercia que parece que les gusta. Una de las misiones del Diccionario es reflejar la realidad. Si lees las definiciones de madre, padre o huérfano verás que no la reflejan. El androcentrismo y el sexismo son tópicos que contravienen la realidad”.

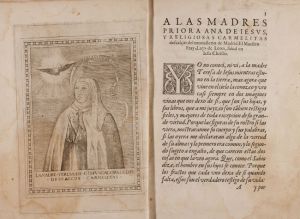

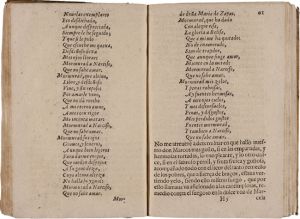

Convengamos que les cuesta. Retrocedamos hasta 1992, un año en el que ocurrieron tantas cosas en la sociedad española que no había tiempo para palabras. Para sumarse a la fiesta la RAE publicó la vigésimo primera edición del Diccionario, la segunda que se corregía en democracia y solo ocho años después de la anterior, sin enmendar ninguna de las definiciones que la realidad estaba sobrepasando a toda prisa, como periquear (“disfrutar de excesiva libertad la mujer”) o gozar (“conocer carnalmente a una mujer”), que había figurado en la versión de 1780 (“gozar de una muger: tener congreso carnal con ella, consintiendo ella o padeciendo violencia”) y luego desaparecido. Y aunque en su haber figuraron entradas como jueza, concejala o machismo, siguió resistiéndose a incluir médica. Un término con una extraña evolución: se registra en el canon lexicográfico de 1925 (“mujer que se halla legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina”) y se destierra de ediciones posteriores hasta 2001.

En algunos aspectos, el DRAE retrocedió en el XX. En el siglo que se consagran los derechos de la mujer como un pilar básico de las sociedades modernas —claro que en España se obstaculizó la igualdad (y no solo) durante cuatro décadas—, el Diccionario incorpora acepciones que proclaman el sometimiento de las mujeres como la citada babosear o las ningunean como ocurre con huérfano. Hasta la versión de 1925, la definición es impecable y mantiene con mínimos matices la introducida en el siglo XVIII por los primeros redactores: “La persona que ya no tiene padre, o madre, o le falta uno y otro”. Es en el siglo XX cuando se añade la coletilla que convierte a alguien en más huérfano si pierde al padre que a la madre.

A la RAE, que ahora desterrará estas definiciones de su principal obra, le ha costado dar el paso, a pesar de que ya en la década de los ochenta encargó a tres expertas (entre ellas Eulàlia Lledó) un informe para detectar sesgos sexistas con vistas a mejorar la edición de 2001. “Del trabajo que hicimos, apenas recogieron cosas. Creo que cuando vieron la envergadura, decidieron cambiar poco. Pagaron por un trabajo que tiraron”, recuerda la filóloga. En el estudio no se limitaban a revisar definiciones, también analizaban ejemplos, donde detectaron una clara hegemonía de los masculinos y una sobreabundancia de casos peyorativos en los femeninos. “Les cuesta menos introducir cambios que tienen que ver con las profesiones que con aspectos relativos a lo físico, lo moral o lo sexual”, concluye Lledó. De las difíciles relaciones entre la Academia y las feministas da fe el debate generado el año pasado tras un informe del académico Ignacio Bosque sobre las guías de lenguaje no sexista en el que afirmaba: “Nadie niega que la lengua refleje, especialmente en su léxico, distinciones de naturaleza social, pero es muy discutible que la evolución de su estructura morfológica y sintáctica dependa de la decisión consciente de los hablantes o que se pueda controlar con normas de política lingüística”.

El sexismo del lenguaje comenzó a combatirse a nivel internacional en la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en México en 1975. No es exclusivo de las lenguas latinas. El inglés arrastra sus prejuicios. En un artículo de hace unos años, Deborah Cameron, profesora de Lengua y Comunicación en la Universidad de Oxford, citaba fireman (bombero), gestada a partir de la palabra man (hombre), y sustituida por el integrador firefighter tras presiones de movimientos femenistas. Dicho lo cual avisaba de que la lengua corre libre: “Las instituciones pueden legislar sobre el lenguaje, pero las reformas solo funcionan si la mayoría de los hablantes las aceptan. La gente nunca consulta a las autoridades antes de abrir la boca”. A estas alturas nadie comparte lo que un día espetó Leopoldo Alas: “Somos los amos de la lengua”. Las palabras nacen, mueren o se transforman por voluntad de todos en general y de nadie en particular (salvo excepciones: mileurista tiene una madre reconocida que acuñó el término en una carta a este diario que corrió como la pólvora). En esto coinciden los hacedores de diccionarios y quienes los someten a auditorías externas. “Las lenguas dependen de la gente y las cosas van a su cauce”, concede Eulàlia Lledó.

“El Diccionario tiene que reflejar la realidad y toma nota de lo que pasa del uso al desuso. Pero el Diccionario no puede acelerar el proceso”,defiende Álvarez de Miranda. Por ejemplo, sexo débil “podría estar cerca de la necesidad de tener una marca de vigencia porque probablemente hoy se usa poco, pero en la próxima versión saldrá sin marca”. En 2014 se conservarán las acepciones de sexo débil como “conjunto de las mujeres” y sexo fuerte o feo como “conjunto de los hombres”. Otra herencia sexista del siglo XX.