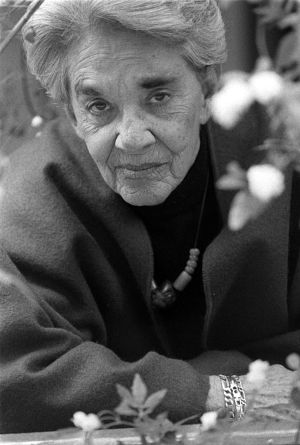

La cantante, mexicana de adopción y todo un mito latino, falleció ayer a la edad de 93 años

Fue amiga de los grandes artistas del siglo XX y conquistó ambos lados del Atlántico

- 'Quién pudiera reír como llora ella', por JOANQUIN SABINA

- Pedro Almodóvar: "Adiós Chavela, adiós volcán"

- 'Chavela dijo: ¡Muerte, muerte, muerte!', por E. VÁZQUEZ MARTÍN

- ENTREVISTA: "Moriré libre, sin yugos " (10/5/2009)

- ENTREVISTA: "No me preocupa la muerte, puede ser bellísima" (30/4/2012)

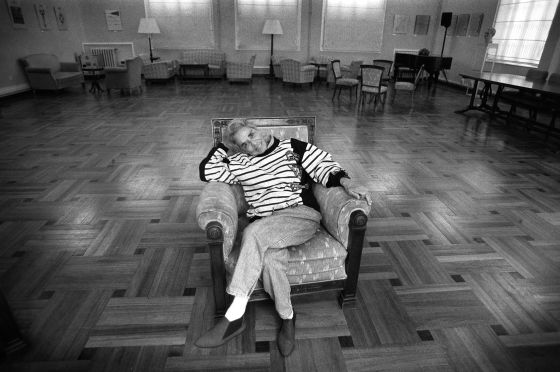

- Crónica del concierto en la Residencia de Estudiantes de Madrid el 11 de julio

- Eugenia León: "La Llorona' debe ser su homenaje"

- Imágenes

- Noticias

- Artículo de Wikipedia

- Vídeos

SALVADOR CAMARENA México El País

Dirán que este 5 de agosto ha muerto en Cuernavaca, Morelos, Isabel Vargas Lizano, nacida en 1919, natural de Costa Rica, referente de la canción mexicana, amiga de grandes artistas del siglo XX, cantante de oficio y dueña de un sentimiento que conquistó ambos lados del Atlántico. Pero la verdad es que Isabel Vargas Lizano, mejor conocida como Chavela Vargas, la voz que trascendió rancheras, boleros, corridos revolucionarios, tangos y canciones cubanas para forjar un estilo dulce y desgarrado, hondo y bravío, macho y femenino… la verdad es que no ha muerto, solo ha comenzado esta noche de agosto su balada inmortal.

Chavela era como los toreros, siempre se despedía y siempre regresaba. No se le dio la gana morirse en su último viaje a España, cuando el 12 de julio fue ingresada en el hospital por agotamiento. Los peores augurios tuvieron que esperar. Pisaría de nuevo México. Todo fue aterrizar para que comenzara el canto chavelesco: “Ya vine de donde andaba, se me concedió volver. A mí se me figuraba, que no les volvería a ver”. La letra de El Ausente fue el saludo que pusieron sus amigos en la cuenta de Twitter abierta a nombre de la Vargas. “México lindo y querido, qué bello es volver, qué bello es respirar tu aire y ver la luna junto al Chalchi. México creo en ti”. Del Chalchi, su escarpada montaña de Tepoztlán, se despediría el 30 de julio, cuando se la llevaron al hospital donde dejó de respirar a los 93 años.

No la venció el alcohol ni el olvido. No se perdió en la fama ni en los recuerdos. Mostraba la misma pasión por los grandes que por las simples cosas. Le aburría que le preguntaran por Frida Kahlo, pero le divertía recordar, de buenas a primeras, lo que vivió con la pintora y con Diego Rivera al poco de haber llegado a México.

“Me invitaron a una fiesta en su casa. Y ya me quedé, me invitaron a quedarme con ellos a vivir y aprendí todos los secretos de la pintura de Frida y Diego. Secretos muy interesantes que nunca desvelaré, jamás. Y éramos felices todos. Éramos una gente que vivía día con día, sin un centavo, tal vez sin qué comer, pero muertos de la risa. Todo el tiempo. Me fui acostumbrando a ellos, acostumbrándome a sus costumbres”, le dijo Chavela a Pablo Ordaz, de EL PAÍS, en abril de 2009, fecha en que celebró sus primeros noventa años.

Cuando ya nadie creía que podía cantar dio un recital en el Teatro de la Ciudad en 2009. Cuando ya todos se resignaban a la eternidad de clásicos como La Macorina o Piensa en Mí, produjo el año pasado el disco La Luna Grande. Cuando pocos creían que podría viajar, regresó la primera semana de julio a Madrid, donde la muerte le coqueteó sin éxito. Murió viviendo. Con su última gira todavía fresca, como los grandes, sin importar la edad, activa como siempre desde que descubrió su destino y no supo hacer más nada que cantar y amar. “Las personas, simplemente, aman o no aman. Los que aman, lo harán siempre a todas horas, intensa y apasionadamente. Los que no aman, jamás se elevarán ni un centímetro del suelo. Hombres y mujeres grises, sin sangre”, dijo alguna vez.

El calendario de la vida de Chavela está hecho de saltos y leyendas que incluso confunden la fecha misma de su nacimiento (se enojaba cuando intentaban corregirle la mentira sobre su edad). De recuerdos amargos de Costa Rica, país que dejó a los 14 o a los 17 años, la fecha que gusten es buena, y al que regresó al arrancar el siglo XXI para confirmar, siete meses después, que ella era de México, pero ya no de la capital, con sus fríos, sus chubascos traicioneros y sus madrugadas de fiesta. Para amanecer en sus últimos años eligió Tepoztlán, un pueblo de clima templado donde ella amanecía dialogando con El Chalchi, su monte-chamán.

“El Chalchi me habla y se queda callado de una estrella a la otra, se queda de un silencio armonioso, es muy bello, y como sabe que yo detesto el invierno, que vienen los fríos, las noches de Agustín Lara. En esta noche de frío/ de duro cierzo invernal/ llegan hasta el cuarto mío/ las quejas del arrabal…”, así contestaba una pregunta de EL PAÍS en noviembre pasado, mitad hablando, mitad canción que salía incontenible.

“A comienzos de los años cincuenta, en un momento que resultó decisivo para la historia de la música en aquel país, se cruzaron las trayectorias del compositor que llevó la canción mexicana hacia lo más alto y la cantante que la puso boca abajo, que le dio la vuelta para mirar a lo más hondo”, dice Enrique Helguera de la Villa, en el prólogo Dos vidas necesito: las verdades de Chavela, volumen editado en España por la propia cantante y su coautora y amiga María Corina.

El arrabal reivindicado. Hoy que escuchar rancheras puede ser hastachic. Hoy que mujeres vestidas de hombre son cool. Hoy que ser lesbiana es por fin y poco a poco reconocido como lo que siempre fue, una condición que no admite adjetivos, hoy el tamaño de Chavela solo ha crecido, pues vivió cada etapa sin pedir permiso, sin rogar perdón. “Yo nací así. Desde que abrí los ojos al mundo. Yo nunca me he acostado con un señor. Nunca. Fíjate qué pureza, yo no tengo de qué avergonzarme... Mis dioses me hicieron así”, dice Chavela, citada en el documento que el gobierno mexicano sometió en la primavera al premio Príncipe de Asturias al hacer de la cantante su candidata para el galardón de las artes.

En ese mismo dossier, Carlos Monsiváis explica: “Cuando Chavela Vargas empezó a cantar a finales de los cincuenta, sorprendió por su actitud desafiante y su apuesta radical. No sólo fue su apariencia la que se saltaba las reglas establecidas, sino que musicalmente prescindió del mariachi, con lo que eliminó de las rancheras su carácter de fiesta y mostró al desnudo su profunda desolación”.

El recientemente fallecido Carlos Fuentes dijo que “oír a Chavela es saber que no somos parte del rebaño, parte del montón. La oímos y sabemos que canta para nosotros, y sentimos que nos quiere, que nos aprecia, que nos necesita”. Quizá eso pasaba por la honestidad de la cantante: “jamás ensayé, jamás preparé nada. Era la espontaneidad. Era entrar en una cosa sagrada, cada canción, y así las iba cantando, a veces conciertos de horas, y no me daba cuenta”, dijo Chavela a este reportero en su casa de Tepoztlán en noviembre pasado.

Las décadas pasaron y ella se quedó sola. Murieron sus compositores y amigos José Alfredo, Álvaro Carrillo, Tomás Méndez, Tata Nacho, Cuco Sánchez, Manuel Esperón. Se volvieron mito Pedro Infante, Diego Rivera, Frida Kahlo y Trotsky. Desaparecieron escenarios como El Patio y otros entraron en letargo, como El Blanquita. El México de los años setenta se hundió en la crisis económica y Chavela en el alcohol. Pero ella resurgió. En 1991, cantó en Coyoacán y volvió a convivir con los grandes, para empezar con Werner Herzog, que la invitó a El grito de piedra. Quince años de retiro que no hicieron mella: “se me abrieron las puertas: esperaban que yo volviera”.

El año siguiente ya era un triunfo en España, donde en 1992 recibió la medalla de Oro de la Universidad Complutense de Madrid. Participa enKika (1992) La flor de mi secreto (1995) y Carne Trémula (1997), cintas de su “alma gemela” Pedro Almodóvar. El Olympia de París le programa en 1994, el Carnigie Hall en 2003. Los discos suman 80 y son variadas sus participaciones en películas, entre ellas Frida (2002) de Julie Taymor y Babel (2006), de Alejandro González Iñárritu.

“Yo quiero que algún día se entienda que mi mensaje ya no es de la garganta, ya no es de disco, ya no es de concierto: es la voz inmensa del individuo humano que está callada, que no tiene nombre, que no puede llamársele de ninguna manera. Eso es lo que yo siento, eso es lo que no me deja morir hasta que la gente sepa que mi canto no es canto, que es algo más allá del dolor, más allá de la angustia, más allá del saber, más allá de todo, del arte en sí mismo”, dijo en una entrevista realizada en Madrid y publicada en la revista Letras Libres en septiembre de 2003.

“Me voy. Les dejo de herencia mi libertad, que es lo más preciado del ser humano”, dice en esa charla. Pero estuvo nueve años más de un lado a otro, y visitó en julio sus “madriles”, y volvió a la Residencia de Estudiantes de Madrid para evocar a Lorca y brindarle La Luna Grande, y ya rumbo a México el 26 de julio mandó decir en Twitter: “Mil gracias por todo España. Recogí mi alma, pero volví a dejar mi corazón en Madrid y para siempre...". Su alma solo esperó a llegar a Tepoztlán para empezar a tenderse sobre todos los que alguna vez han llorado, gritado y amado, como y con Chavela Vargas.